|

最近做了一个20次课的讲义纲要,每节课都是中医理念下某一类疾病的认知与诊疗,或是一个重大健康观念的辨析,准备陆续和各届人士一起探讨。

下面就算是一个序言,主要是做一个自我介绍,将自己的一点心得,结合我的行医经历,以及学习中医的治学之道等,做一个开场白。

(一)中医的有缘人

大家能看到我们这个系列,可以说都是中医的有缘人。这不是迷信,我是很有心得体会的。疾病之所以“难治”,主要原因不是所谓的不治之症,不是医学本身的局限性难以克服;而是来自患者以前走过的弯路,到最后仍执迷不悟。前些年有一位患者在临终前,还嘱咐家属给大医院的专家教授送红包,希望他们能救自己一命,想一想都是很可悲的。

还有很多患者,觉得“越贵的药越有效”,他们的基本出发点是“一分价钱一分货”,盲目认为价格高的西医药品科技含量高、工艺新、疗效肯定好。经过我普及相关知识他们才明白,西医药价的高低,并不是根据药物的疗效而定的,而是由工艺过程、销售环节甚至是垄断地位之类因素决定的。我也一直在向前来求诊的患者呼吁,反复向他们陈述利害,提高患者和家属的自我保护意识,决不要滥用药物。

回到刚才这个缘份的话题。

病人信任医生,医生就会更愿意为病人冒险,救治的成功率自然就高。如果医生一边全力为病人救治,一边被病人的不信任弄得寒了心,甚至还担心被指责和抱怨,这时瞻前顾后,当断不断,肯定影响疗效。

所以,向我求诊的患者,多是吃过苦头,受过教训,醒悟之后辗转找来的。现在他们多能够理性地看待疾病,特别倚仗医生对病情的整体把握和准确诊断。治病不一定非得声光电一起上,“简”、“验”、“廉”岂不更好。而且彼此的信任也更多。这对于医患双方来说,都是好事。

这几十年经手医治的病人,我一般都会记得。一直到现在,我都能随口说出,很多几十年前来找我的患者,他们的名字和症状。

大家认可我,在很多是时候,是在医治疑难杂症方面。

中医在治急症和疑难杂症时,的确有其独到的优势和特点,这是中医的精华与特色。

我这一生,有机会接触到各种各样的急症、危重症患者,经验还是有一些的。

原因无它,就因为找我求诊的病人,几乎全是疑难杂症患者,癌症晚期患者,其中相当一大部分还是被各类大医院拒收、或是下了病危通知书后医生表示无能为力,之后辗转找到我的。

我年轻的时候从医,那时候卫生所里没啥先进设备。有时还要送医下乡,农村条件更差,生活艰苦,找到我的,我就用中药治疗。中医讲求整体观念,从不分科,从那时起,高热、昏迷、休克、麻疹、菌痢、食物中毒等等,我都见过。

时至今日,还经常有患者从北京、上海、深圳、新疆、日本、台湾等四面八方前来向我求诊。我虽然精力有限,但看到他们的痛苦,也不能见死不救,只有尽心为他们治疗。

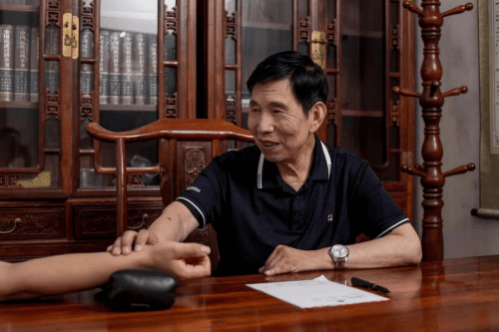

我今年82岁了,每天还要工作十个小时以上,接待几十名病人。虽然辛苦,但是能够救病人危亡于顷刻,为无数患者带来健康,带来生的希望。这份成就感,坚定了我朝着疑难重症攻关的道路一路走下去的信念。

这几十年间,我大部分时间奔波于全国各地,从医院林立的大城市到穷乡僻壤、缺医少药的山村,尽平生所学,解救病人疾苦,慢慢磨砺出了运用纯正中医中药攻克急危重症和疑难病症的能力。只要运用得当,有时候越急越重的病,起效越迅速,这和人们平常的认识,所谓“中医慢郎中”,是反着的。

曾经有同行对中医治疗急危重症的理论与实践发出责难,认为目前中医抢救急危重症的手段和方法,有着很大的局限性,以致形成了公众所谓“中医只治慢性病”、“中医只善于调理”之类的概念,中医几乎退出了这一重大的医学阵地。而且他们认为,这种情况之所以产生,主要是由于中医还缺乏适应时代要求的对急、危、重症抢救的各种新技术。

这种说法,如果让我来代为回应,我想,关键在于我们能否用事实说话;关键在于我们有没有急病人所急的思想,有没有敢于担责任、冒风险的勇气,以及医生本人有没有过硬的真本事。

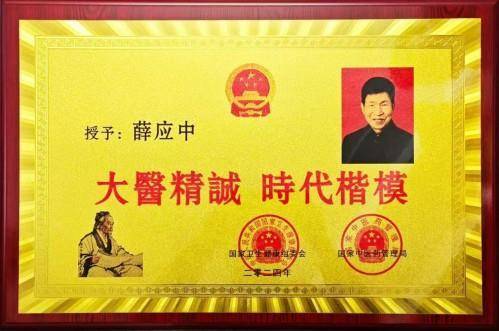

临床疗效,始终是中医的立足之本。我治愈了成千上万的患者,其中有很多常见的重症绝症,比如胰腺癌、肝癌、软骨癌、乳腺瘤、尿毒症、膀胱癌、肺癌、多发性硬化症、肾衰竭、中风、偏瘫等。

有很多急危重症、疑难怪病患者,北京以至外国很多大医院、很多权威专家一推了之,而且宣布必死,都在我这里手到病除。很多在各大医院花了几十万而久治不愈甚至越治越差的患者,也在我这里干脆利落地治好了。这些患者带给了我一生中最大的满足感:因为我不但为患者解除了痛苦,甚至挽回了生命,而且也可以骄傲地说,我也是在给我的西医同行们解脱困扰。

中医在辩证时,是很复杂的。接诊一位病人,我会考虑很多,节气、男女、长幼、干湿、劳逸、表里、寒热、虚实、逆顺等多种辩证关系,之后调治求衡。致病外因如风、寒、暑、湿、燥、火等,人生于大自然中,医生要有包容性思维。中医不依靠理化检查的数据支撑,不拘泥于西医病名及手段,而是通过辨证“知犯何逆”,明确“证侯”。

我在青年时代就认定,中医药有着疗效确切、整体论治、手段多样、反应小、无毒副作用等特点,再加上“治未病”等多方面优势,让我意识到这是一个未被中国人认真继承的巨大遗产。所以,我在八十年代就提出停薪留职。在当时的西安医界,我是第一个扔下铁饭碗的,也是第一个创办西安民营医疗机构的医务工作者。当时我没有经济来源,非常艰苦。但我还是一路走到了现在,转眼快四十年了,一直有社会各届的好朋友相助,一路走到今天。

几十年来,也遇到了不断会有人质疑中医,还有几次很成气候的社会性废止中医浪潮等。这几年来,我给中央领导和一些部委,上书多次,希望有关部门能够切实落实支持中医的中央精神,能够不变调,不走样,尤其是用西医来规范中医、让中医屈从和适应西医,让中医中药变得不中不西,不伦不类,这样的事情再也不要发生了。

除了疑难杂症,常见病和慢性病也需要重视。现在慢性病的发病率、病死率、致残率都很高,几十年来,消耗了巨大的医疗费用和社会资源。以后伴随着人口老龄化进程的加快,我国慢性病患者人数还将快速上升。就是现在,也已经有了确诊患者2.6亿人,慢性病导致的死亡已经占到我国总死亡的85%,导致的疾病负担已占总疾病负担的70%。用中医来处理慢性病和常见疾病,更方便群众,易于形成密切的医患关系,提高工作效率,节省卫生资源,大幅降低病人的医疗费用。

(二)世家传承,为中医无悔奋斗终生

我伯父是老中医,从小我就在一边看伯父熬膏药、配方子。大一点了就开始背诵各种传统医书,到现在仍能朗朗上口。我一生都处于中医中药的环境里,用纯正的中医手法治病,用精选的中药为病人解除痛苦,眼看着一个个病人康复,疗效是对我最大的肯定,也给了我最大的自信。在中医药的从业路上,我的心理一直是非常坚定的,并没有什么巨大的转变、一再怀疑、反复动摇的过程。对我来说,有半生治病救人的历程,有成千上万患者的良好反馈,无论是医德还是医术都无愧于心,这是我一生最大的财富。

就在前些年,除了要完成西安、咸阳两处的预约诊疗,我每周四还要到延安出诊,包括义诊,头晚西安下班立即出发,次日看完病再返回。遇到贫苦负债的,我都给他们免费救治,年长体虚的,复诊时还要带些营养品。医者父母心,做为一个中医生,我一辈子都是这样过来的。

我一生没有娱乐活动,没有培养什么兴趣爱好,把自己的业余时间,也全部给了病人。我给很多国家领导人的后代、将军、高干、教授、海内外的知名企业家等看过病,但是我没有分别心,每至贫家,往往不收诊费,且常备方药相赠。对我来讲,身份地位、收入多少、学问大小这些功利性的东西,都不重要。

在我眼里,中医是中国优秀传统文化最杰出的代表。中医是最适当对外传播和输出的,对比武术、书法、艺术(京剧)等,我认为中医是最能代表中华国粹的,也是因为它很实用。

中医的文化特性,比较重要的有两点,第一点,中医讲求整体观,认为人是一个有机整体,脏腑经络、四肢百骸都是相互联系,相互影响。所以,中医注重人体与环境的整体性。第二点,中医之长在于辨证,天文、地理、气候、年龄、性格、病情轻重缓急等,无不蕴藏着大学问,因人、因时、因地、因症制宜,善抓主要矛盾,它不像西医那样分工精细,也就不会轻易失去整体的领悟和把握。一个好的中医,必然是一名全科的医生。

和西医做个比较,西医的注意力都集中于“病”本身,他们所关心的,仅仅是生理功能,但患者是一个“人”,这一点经常被忽略掉了,而这对病人的康复来说,恰是至关重要的。况且,作为医生,目的不单是治“病”,还应该包括了尽可能减轻患者的疾痛、心里负担。这是一个整体观念的不同。

(三)对中医前景的思考

接下来我想谈一谈,我们为什么要学习中医,以及我对中医前景的思考。

学习中医对我们是有好处的。张仲景在《伤寒杂病论》序中说,知医识药,方能“上以疗君亲之疾,下以救贫贱之厄,中以保身长全。”

翻译成现代文的意思是:学习中医药,对上,能治疗国君和父母的疾病,对下,能用来解救贫苦百姓的病痛,对自己,能用来保持健康,保养生命。所以有一种说法:为人父母者不知医,是不慈;为人子女者不知医,是不孝。

以后的时代,往哪个方向发展,都很难说。中国人历来多灾多难,刚过去的三年大疫也在提醒你们,谁敢保证你们这代人不会遇上战争和灾荒?光鲜亮丽的大医院只要没电,就是一堆废墟。但如果你学好中医,无论未来是好是坏,都多了一种为自己和家人保驾护航的手段,让家人远离病痛的折磨和困扰。

在医疗费用居高不下的今天,还能减少疾病对家庭的拖累。中医是最养老的职业,没有退休以后不能干的担忧,也没有退休后的失落感。学好中医,无论什么时候都有收入,不拖累子女,不用子女担心身体健康问题。等你们老了,可以不用再把自己的生命交给医生,由自己去决定如何处置,利己,利人,利家庭,利社会。

中医治病有简易性、自然性、廉价性、群众性、救济性、平等性的特点,在历史上就不是官医,不靠政府给予行政支持生存。中医的生存之道,自有其现实合理性,这一合理性在今天中国也完全适用。

总而言之,学习中医可以适应自然、适应社会,提高生活质量。学中医能救世济人,终身有靠,独立自主,事业有成,在任何艰难困苦的情况下,都有自己做人的尊严,有自己的人生信念和事业追求。

当然大家来自不同的行业,我一直认为,很多职业都应该学习中医,对职业发展非常有帮助,都可以将自身工作与中医结合,做出更有特色的工作成果,提升收入水平。

不管中医事业未来的大环境怎样,中国每一个城市,都有口碑不错的中医,他们的诊室外面,总是排着长队,他们都是吃过亏、不愿意再依赖西医西药的患者。他们只认病好得快、少花钱、少折腾、少受罪。

(四)中医的治学之道

关于中医的治学之道,是很难概括的。

一名中医师往往要经历多年的学习、临床实践、感悟等过程,才能领会中医的学术思想、诊疗经验,才能成长为合格的、优秀的中医师。这就需要精读经典著作、熟背常用方剂和中药,每次随诊前要温故知新,应诊时跟上老师的诊疗思维和看病的节奏,力求和老师达到“心有灵犀”的境界,如此学习,既可减少障碍,又可提高学习兴趣,成效也好。

中医教材中的知识转化为实践经验,也需要摸索很长一段时间。学习中医无法速成,是一个领悟的过程,随着时间推移,逐渐把不连贯的知识,串连成为完整的整体。

对于参与临床训练的方法,开始可以自己的亲朋、好友、邻居、同学等为诊治对象,摸索着进行望闻问切、处方用药的训练;久而久之,从书本上学到的理论知识经过实践的检验和再认知,才能逐渐形成自身的感性认识。

这几十年来我每天诊疗患者常常多达30~50 人次,从望、闻、问、切四诊,诸项检查的实施,到病例书写及记录各项诊疗措施的完成,每一个环节都必须全心投入,若没有坚韧不拔、锲而不舍的精神,是难以坚持下来的。所以要在思想上必须做好吃苦耐劳的精神准备。

治学之道虽无捷径可走,却有方法可循;要有毅力,还要勤奋,勤而得法,勤中有巧,勤字当头;平时我们要学会见缝插针,充分利用碎片时间,在日常生活中,处处留心皆学问,从各种门类领悟天人相应的整体观。中医不只是学习一方一药的治疗,而是要善于思考,积累经验、发现问题、培养中医感觉。我现在的一个药方,往往都经过了十年或十几年、至少几百上千个病例的反复验证。用药法度务须严谨,要精究配伍,贵在少而精,要擅长于平淡无奇中奏效。这都是需要时间打磨出来的。

中医具有高度个体性,个人知识、个人诊治风格在中医传承中极为关键。正所谓“医不三世,不服其药”,古今名医的间接经验,有时比院校教育的系统知识更为重要。单以辨脉为例,医学院校教育往往不得其门而入,单看书也是徒劳的。弟子唯有经历师父口传心授、侍诊实践之长期过程,认真体悟,时日久深,方有所得。

所以从中医的角度来说,通常并不进行系统的理论讲习,而是往往结合一个具体的病人,也就是医案病案。临床疗效的好坏,往往能使学生真正体会中医理论的科学性、实用性、有效性,直接影响着学生能否坚定中医学习的信念。运用医案结合中医理论,向学生讲授具体病案的生理、病理变化,临床症状,治疗原则,用药方法等,在这种临床口传身带、手把手进行临床技能的教授过程中,使学生学会正确地望、闻、问、切,正确地辨证论治。

这种临床言传身教贯穿了整个学习过程,不仅培养了学生的主动学习能力,更重要的,是培养了中医学的思维方法。

所谓“人必精、心必诚、事必勤、断必果”,师傅领进门,修行在个人。要有抵抗诱惑的能力,甘于寂寞,耐心做学问,合理安排好时间,要将相当的时间都放在对中医学问的积累和提升上。中医是终生学习的职业,学习就是中医的生活方式,所谓“活到老学到老”。

(五)做坚守中医思维的“铁杆”中医

当然最重要的一点,是学习中医,就要坚守中医的立场。

现在常有人说,“现代中医不可以不熟悉西医”,似乎不懂西医临床就会屡犯错误,因此“不必刻意打造‘纯中医’”。正是因为这样的错误认识,中医药的实质和特色,可以说面临着全面萎缩和消亡的危险。我和许多北京的领导,包括一些智库的专家教授经常在微信里交流,他们都认为,中西医结合,某种意义上说,就是现代医学以科学的名义,以合作的姿态,在理论和意识形态上对中医实行的一场“和平演变”。想要有所突破,有所建树,就必须培养出一大批坚守中医思维的“铁杆”中医。

用中药的医生不少,但用中药的医生并不等于中医。西医观念的渗透和影响,使得许多中医师在临证之际,不知不觉陷入了西医思维模式。在中医领域,一直存在着用现代医学理论套用中药的风气。

比如说冠心病,按中医理论分析,相关的病机可有肝郁、肾虚、阴虚、阳虚等,其治有疏肝行气、补肾、滋阴、温阳之不同。然而,很多中医院的医生,会本能地选用所谓具有扩张冠脉血流量、降低血脂、活血化瘀的中药治疗,对中医怎样认识此病,他们完全没有从理论上清醒认识,置中医理论于不顾。

再如遇到炎症就想到清热解毒,遇到高血压就想到平肝息风;葛根、丹参有“扩冠”作用,黄精、地骨皮有“降糖”作用,五味子有“降低转氨酶”作用,等等。这种以方套病、以药套病是废医存药的做法,完全脱离了中医辨证论治的原则,使中医精髓及特色丧失殆尽。

离开中医对人体质的认识,离开中药与人的生命过程的相互作用,仅提取中药的某些成分,某些在西医动物模型、实验研究中所取得的“成果”,这已经根本不是什么“中医”;用西医还原方法、化学提纯所取得的“成分”,这已经根本不是什么“中药”。而且其用于人体的药物效应,已不能体现中医的辨证论治治疗效果,而副作用却大大彰显。

(六)当今社会中医教育问题的探讨

从我这多年的临床体验出发,有一个初步的判断:疫情三年之后,中国人的免疫力,的确是普遍下降了。医院里现在孩子也多,青少年体质都不算好,像我们那个时代完全天真健康、不生病的孩子已经不多见,连心梗、脑梗都年轻化了。但传统的以大中型医院及专科医院为核心的医疗模式,已经无法满足这么严峻的医疗卫生服务需求。

所以,中医的脉络永远不能断,更不能在我们这一代人的手中失落。我看到一个数据,在时下的中国,能够望、闻、问、切诊断,能够辨证地论治处方,且有一定疗效的中医大夫,估计只有1万到3万人了。然而,我们绝对不能妄自菲薄,我相信,中医绝不只是“传统医学”,同时也是面向未来的现代医学。中医的理论和实践,还有非常广阔的发展天地。

这十几年间,我收取了几批弟子,目前共有五十余人。在培养诊疗技能的同时,也注重对弟子们发展和成长方面扶持,帮助大家提高个人素质与能力,增加他们的归属感。也鼓励他们有勇气做中医文化堂堂正正的传承人,做新时代中医药文化的传播者和引领者。

我觉得这样师带徒的方法,比中医院校的实际效果还要好。

现在全国各类附属医院招聘的医学博士,先去干几年所谓的科研,发了论文才能上临床。这导致医学博士根本不会看病,这样的怪现象,大家都见怪不怪了。而且现在大医院分科太细,在很多情况下,头衔越高,医生眼界有时就越小,专家教授们的人生目标,早就远离了救死扶伤的初衷。院长们的贪腐,基本是从上亿元起步。热门疾病,扎堆投钱,冷门甚至罕见病、疑难重症领域无人问津,被他们折腾到病危的患者,最后都找到中医这里来。这个情况也是很可悲的。

院校教育是有既定目标的,按照这一目标确定相应的学科和课程体系,希望可以培养出具备中医药理论基础、中医学专门知识和专业技能,从事中医临床医疗工作的具有成为学科带头人发展潜力的通科中医师,之后按照统一的目标培养学生,用统一的标准进行评定,按照统一标准给予毕业。

其实长期以来我的忧心就在这里。我们始终没有认识到中医的本质,没有认识到中医是一门古代科学,与近代科学有着完全不同的规律。我国有几十所知名的中医药院校,但是按我的标准看,没有一所是名副其实的中医高等学府,说到本质,都是“中西医结合”院校。我问过一些毕业生,他们在大学全部课时中,约三分之一课时是西医内容。

在中医院,学生的英语比古汉语强,学医的不懂药,学药的不懂医,尤其令人有些难受的是:很多毕业生不愿意在走出校园后,从事中医工作。除了就业等多方面的考虑外,这里面有个更根本的原因:他们竟然不会望闻问切。

这实在是个很致命的缺陷。曾经有几位有着很多响亮头衔的医生到薛医堂,包括一位博导坐诊数月,一位教授坐诊快一个月,都没有病人找他们诊治,只好不声不响地离开了。做医生就要人民大众认可,患者知道自己需要什么样的医生。群众不认可,这样的医生有什么用?我们的中医教育到底出了什么问题?所以我一直注重加强对弟子们医术医德医风的教育,努力让中医医术和济世情怀长留世间。

(七)减少西医西药的药源性伤害

我还要谈一下中医一个不太为人所知的贡献:减少西医西药的药源性伤害。

这二十年来,也正值化疗药物的兴盛时期,被广泛使用。我对西医药放、化疗毒副反应有着一手的临床观察和认知。来找我的患者一般患有慢性病或者久治不愈的疾病,有的因手术、放化疗损伤遗留下了严重的后遗症;有的因长期服用西药损伤了脾胃;有的因多次抽血、放射性的检查造成了不可逆的损伤。

按照中医的观点来看,外在的医疗干预,不应随意处置患者血液。如果不得不抽血,必须制定细则,大力控制血量。老人和孕妇要用中药养血,不该抽的血不抽,可以少抽的血少抽,肆意抽血化验,会产生贻害深远的后果。

相关的还有要求孕妇过度抽血检验、诱导产妇抛弃自然分娩而随意选择剖宫产等弊端,我和我所在的诊所都进行了广泛的宣传和大量的报道。

总之,对于有志于学习中医的青年学生和社会各届人士,我有四条明确的标准。

1、完整、系统的把握中医基本理念,并能够熟练的贯穿于诊断和处方的过程之中。

2、在临床诊断的时候,不需任何仪器设备的帮助,基本上是靠四诊合参,就能准确完成。也不需要各种西医的各类检查指标。

3、对重要的药理药性有熟练的掌握。可以熟练的运用五运六气、经络、腑脏等辨证指导处方用药。

4、可以在某一方面有个专长,但内科外科妇科儿科,整体调理,都能从容应对;面对危急重症,也能临阵不慌,甚至最终能够创造出逆死生的佳绩。

我一生的特点就是不务虚,所思所想、所作所为都与临床治病、与建立良好的医患关系直接相关。医者之手,生命所系,性命相托,责任重于泰山,来不得半点虚假。我最大的愿望,就是要让源远流长、博大精深的中医得到更全面、更久远的传承,使人们真正认识到中医药的伟大,认识到中医药的确包含着能使人类真正走向健康长寿的思想与绝技。我们不能总是妄自菲薄,我们要充满自信,走向未来,为人类健康事业做出更大的贡献。

|